zurück / back

Der Spiegel 21.12.2018

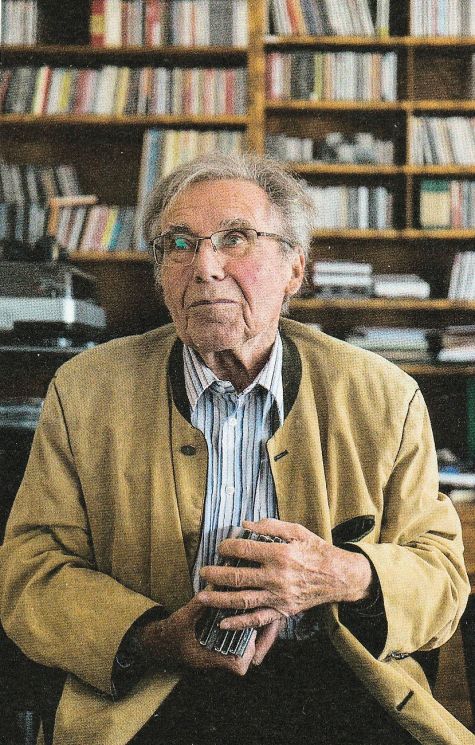

Der Weltsachse

Der Tenor Peter Schreier war einer der wenigen internationalen Stars der DDR. Ein Gespräch über ein Leben zwischen den Welten, seine Heimatstadt Dresden, über Pegida und den Kult um Weihnachten.

Von Alexander Osang

Peter Schreier ist ein Weltstar und natürlich weiß man sofort, dass er in der wuchtigen weißen Villa residiert, deren Panoramafenster sich zum Loschwitzer Hang öffnen, an dessen Fuß die Elbe fließt. Aber das stimmt nicht. Die Villa gehört einem Arzt aus Chemnitz. In der Tür steht seine Frau Renate. Die beiden sind am selben Tag geboren, am 29. Juli 1935, sie sind seit über 60 Jahren verheiratet, aber Renate Schreier ist besser zu Fuß.

„Meinem Mann geht es nicht gut“, sagt sie. Schreier, der seit vielen Jahren an Diabetes leidet, muss zweimal die Woche zur Dialyse, er hat außerdem Probleme mit Hüfte und Rücken. Vielleicht sollten wir das Gespräch besser verschieben. Sagte ich, bis es Ihrem Mann besser geht?

Vielleicht, sagt Renate Schreier. Aber wir hören schon den Treppenlift, mit dem Peter Schreier aus seinem Arbeitszimmer am Hang in den ersten Stock fährt, wo sich das Wohnzimmer befindet. Er hat dem Termin ausgemacht. Er wird ihn halten. Er nennt es sächsischen Protestantismus. Man steht zu seinem Wort. Man stellt persönlichen Interessen hintan. Die Haltung hat Peter Schreier weit gebracht., sie hat ihn durch das vorigen Jahrhundert getragen, durch einen Sturm der Gesellschaftssyteme, in dessen Auge Peter Schreier Mozart-Opern sang, Bach-Oratorien und Schubert-Lieder. Die Haltung und die Stimme natürlich. Schreier ist Tenor. Er hat an allen wichtigen Opernhäusern und Festspielen der Welt gesungen. New York, Mailand, Los Angeles, Wien, Berlin; in Bayreuth und Salzburg. Und hat dennoch den Osten nie verlassen. Wahrscheinlich ist es dieser Wiederspruch, der ihn an meisten prägt. Er ist ein Weltsachse. Das Gegenteil der kleingeistigen, zornigen Provinzmenschen aus dem Südosten der Republik, denn man aus den Nachrichten zu kennen glaubt.

Es ist die dritte Adventswoche, Schreiers Wohnzimmer sieht erstaunlich unweihnachtlich aus. Für einen Mann, der seine Kariere im Dresdner Kreuzchor begann, der unzählige Male das Weihnachtsoratorium sang und eine der der erfolgreichsten Schallplatten der DDR verantwortet. Sie heißt: „Peter Schreier singt Weihnachtslieder“. Gerade ist wieder eine neue Auflage erschienen. Ein Stapel CDs liegt aus Schreiers Schreibtisch. Er signiert sie für die Schwestern und Ärzte, die ihn bei der Dialyse betreuen. Auf dem Cover der freundliche Mann mit Siebzigerjahrebrille, Krawatte und geföhntem Scheitel, der auch von der Originalplatte lachte.

SPIEGEL: Ihre Weihnachtsplatte ist im Osten anderthalb Millionen Mal verkauft worden. Statistisch gesehen hatte jeder zahnte DDR-Bürger eine. Man holt sie zu Weihnachten raus wie Räuchermännchen. Ich habe sie sogar mit nach Tel Aviv genommen, wo ich wohne.

Schreier: Na ja, Sie dürfen nicht vergessen, dass es nichts anderes gab. Man musste den Schreier nehmen. Die Platte ist auch gern in den Westen geschickt worden. Ein Schreier für ein Päckchen Kaffee. Wir haben das damals an einem Wochenende aufgenommen, in der Lukaskirche in Dresden. Das besondere war, dass über die Hälfte der Lieder christliche Weihnachtslieder waren. Die waren ja in der DDR nicht sonderlich populär, aber die Produzenten vom VEB Deutsche Schallplatten waren ehemalige Kruzianer. Meine Leute sozusagen.

SPIEGEL: Gibt es so was wie ein ostdeutsches Netzwerk des Dresdner Kreuzchors?

Schreier: Keine Ahnung. Die Leute aus meinem Jahrgang treffen sich einmal im Jahr. Die haben mit Musik allerdings nichts mehr zu tun. Sie sind Chirurgen, Anwälte, Zahnärzte. Sänger galt nicht als richtiger Beruf damals. Jedenfalls nicht als einer, von dem man leben konnte. Der Kreuzchor war eher eine Art Charakterschmiede. Hier hat man Disziplin gelernt, Teamfähigkeit und sah etwas von der Welt. Bevor es richtig losging.

SPIEGEL: Warum sind Sie denn Sänger geworden?

Schreier: Ich hatte irgendwann keine andere Wahl, glaube ich. Als kleiner Junge hätte ich mir vorstellen können, Bauer zu werden. Ich kann ja vom Land. Ich bin in Gauernitz groß geworden, einer kleine Stadt zwischen Dresden und Meißen, wo mein Vater Kantor war. Die sächsischen Kantoren haben den Ehrgeiz, ihre Söhne in einem der großen Chöre unterzubringen, also bei den Thomanern in Leipzig oder im Dresdner Kreuzchor. Ich bin als Achtjähriger in den Vorbereitungskurs nach Dresden gefahren. Einmal die Woche, mitten im Krieg. Nach dem Bombenangriff im Februar 1945 war das vorbei. Ich stand damals mit meinem Bruder auf einem Turm in Gauernitz und hab das brennende Dresden gesehen. Das war ein Spektakel für uns. Was es wirklich bedeutete, habe ich erst im Sommer danach verstanden, als ich ins Internat nach Dresden zog. Ich war der erste Schüler des neuen Kreuzchors. Wir haben gesungen, aber wir haben auch mit Schubkarren den Schutt aus der Kreuzkirche gefahren. Das hat eine Verbundenheit geschaffen, zur Kirche, zum Chor aber auch zur Stadt. Damals habe ich beschlossen: Ich will Tenor werden.

SPIEGEL: Hat man denn auf seine Männerstimme Einfluss?

Schreier: Bei mir hat’s jedenfalls funktioniert.

SPIEGEL: Wann haben Sie verstanden, dass Sie eine besondere Stimme haben?

Schreier: nach der Mutation.

SPIEGEL: Mutation?

Schreier: Stimmwechsel. Rudolf Mauersberger, der den Kreuzchor in der Nachkriegszeit leitete, hat mir früh Verantwortung übertragen. Er hat mir auch gesagt: Werde Sänger. Er hat mir die Rolle des Evangelisten in der Matthäuspassion gegeben, als ich 20 war. Zu früh, wie sie herausstellte. Ich wollte zu viel und konnte zu wenig. Ich hatte diese Naturstimme, aber keine Gesangsausbildung. Wir haben immer nur geprobt und gesungen. Ich bin in der Pause der Matthäuspassion in der Dresdner Kreuzkirche zusammengebrochen. Ich konnte nur noch krächzen. Mauersberger hat mir sofort fallenlassen. Er hat gesagt: Der schafft’s nicht. Glücklicherweise saß mein Vater im Publikum. Der hat mich wieder aufgebaut. Ich bin zur Musikhochschule gegangen und habe erst mal singen gelernt. Ich habe dem Mauersberger zehn Jahre später einen Brief aus News York geschrieben, wo ich an der Met den Tamino in der „Zauberflöte“ sang.

SPIEGEL: Hat er sich entschuldigt?

Schreier: Er hat mir zu meiner Karriere gratuliert.

SPIEGEL: Das nennen Sie Charakterbildung?

Schreier: Es war hart. Wenn man krank wurde, flog man aus der aktuellen Besetzung. Das hieß auch: keine Reisen. Und bezahlt wurde man als Knabe ja auch nicht. Ich wollte nicht, dass meine Söhne in den Kreuzchor gingen. Der Druck is groß, und bei ihnen wäre dazugekommen, dass sie immer mit mir verglichen worden wären.

SPIEGEL: Sind Ihre Söhne denn Sänger geworden?

Schreier: Einer ist Tonmeister in München, der andere wollte Sänger werden . Er hat jetzt einen sehr guten Pensionsbetrieb in der Sächsischen Schweiz.

SPIEGEL: Sie haben mal gesagt: Wenn ich etwas bereue, dann dass ich mich zu wenig um menie Familie kümmern konnte. Das ich zu egoistisch war.

Schreier: Ja, das ist so. Ich war viel unterwegs. Ich habe an meiner Karriere gearbeitet. Wer als Sänger wirklich Erfolg habe will, muss Abstriche machen. Das ist wie bei Spitzenathleten. Ich bin von Ihren Kollegen oft gefragt worden, ob ich in der Partei war. Ich war in keiner Partei. Aber das ist auch völlig unerheblich. Wir hatten an der Berliner Staatsoper drei, bier Sänger, die Parteimitglied waren. Aber es hat ihnen keine Vorteile verschafft. Bei einem Sänger zählt am Ende nur, ob er singen kann. Die Fähigkeiten des Einzelnen, die wurden bei der pauschalen Beurteilung des Existenzen in Osten oft vergessen.

Schreier schaut in das abnehmendes Tageslicht in seinem Garten. Seine Augen leuchten unwirklich blau. Es sieht besser aus als auf dem Cover seiner berühmten Weihnachtsplatte. Nicht so sehr wie ein Stehtenor, eher wie Clint Eastwood in „Gran Torino“. Und so was in der Art ist er wohl auch. Ein Überlebender in einer sich verändernden Welt.

Nach der Mauerbau wechselte Schreier an der Staatsoper in Ost-Berlin. Einige der besten Sänger waren in den Westen gegangen. Sie brauchten neues Blut. Er liebte Dresden, sah aber die Beschränkungen der Stadt. Es gab nur das lokale Publikum, an die Berliner Staatsoper aber kamen internationale Gäste. Schreier wollte von der Welt gehört werden, weil er sich nur so weiterentwickeln konnte. Er bezog eine Wohnung in der Schwedter Straße, unweit der Mauer. Er sang Mozart an der Staatsoper Unter den Linden. Er wurde gehört. Man lud ihn nach Wien ein. Er sang die Matthäuspassion in Köln. Den Tamino in New York, den Ferrando in Salzburg. Immer wieder Bach und Mozart. Buenos Aires, Mailand, Wien, Helsinki, Los Angeles. Wenn er in Mew York war, wohnte er im Plaza am Central Park, während der Salzburger Festspiele mietete er ein Haus in de Bergen, in Ost-Berlin bekam er ein Apartment in einem neugebauten Haus Unter den Linden, sein Nachbar dort war Walter Felsenstein, der österreichischen Regiestar und Gründer der Komischen Oper in Berlin. Karajn lotste ihn zu Wagner. Er sang den David in den „Meistersingern“, den Loge im „Rheingold“. Für Plattenaufnahmen in Dahlem bekam er eine Arbeitserlaubnis für West-Berlin, die Herbert von Karajan beantragte und Kurt Hager aus dem Politbüro der SED absegnete.

Peter Schreier lebte in einer eigenen Welt, einer Opernwelt im Kalten Krieg. Er stand praktisch auf dem Mauer und sang. Die Hauptstadt dieser Welt aber blieb stets Dresden. Hier lebten jetzt seinen Eltern, hier wurden seine Kinder geboren. Von hier kamen seine Prägungen. Seinen Vater kannte der junge Schreier kaum. Er zog in den Krieg, als Schreier 4 Jahre alt war und kam aus der sibirischen Gefangenschaft zurück als er 14 war. Seine Mutter und der Dresdner Kreuzchor erzogen den Jungen, von seinem Vater bekam er später mit, dass die Welt nicht so einfach ist wie sie scheint. Er war als Lehrer NSDAP-Mitglied geworden, ein „kleiner PG“, wie Schreier sagt, weswegen ihn die sächsische Kirche nicht mehr einstellte, als er 1949 zurückkam.

Mit der Fünfzigerjahre heirate Schreier seine Jugendliebe Renate, eine Urdresdnerin, die er schon auf der Kreuzschule kennengelernt hatte. 1958 wurde sein Sohn Torsten geboren, 1971 sein Sohn Ralf. Beide in Dresden. Schreiers älterer Bruder wurde Trompeter bei der Dresdner Staatskapelle und blieb 1964 bei einem Gastspiel im Westen. Womöglich schärfte das Peter Schreiers Bewusstsein, ein Dresdner zu bleiben.

Schreier: Mein Bruder ist gar nicht so sehr aus politischen Gründen drüben geblieben. Er wollte seine Frau entkommen, glaube ich. Meine Mutter hatte mich damals angerufen und gesagt, der Bernd komme nicht wieder. Ich hatte Bedenken, dass ich meine Entwicklung aufgehalten werden könnte. Aber das passierte nicht. Ich glaube, die wollten nicht, dass ich jetzt auch noch abhaue. Das waren entscheidende Momente, in den ich begriffen habe: Du kannst hier deine Karriere fortsetzen. Die machen keine Sippenhaft. Ich wollte ja nicht weg. Ich konnte mir nie vorstellen, woanders zu leben. Ich brauchte diesen Boden, diese Kirchen, meine Freunde.

SPIEGEL: Haben Sie wirklich nie überlegt wegzugehen?

Schreier: Ernsthaft? Nein. Ich wurde aber pausenlos mit diesem Wunsch konfrontiert., denn ich gar nicht hatte. Schon von meinen Schulkameraden im Kreuzchor sind die meisten in den Westen gegangen. Das kam für mich nie infrage, weil ich Dresden für meine Entwicklung brauchte. Es war der beste Platz für mich. In den Siebzigerjahren haben zwei großen westdeutsche Plattenfirmen angeboten, sich um meine Ausreise in den Westen zu kümmern. Die hätten das alles geregelt. Wie Fluchthelfer. Aber warum? Ich hatte doch alles, was ich wollte. Irgendwann konnte ich sogar Freunde und Familie mit aus Reise nehmen.

SPIEGEL: Hatten Sie nie ein schlechtes Gewissen den Leuten im Osten gegenüber, die nicht reisen durften?

Schreier: Es ging mir nicht in erster Linie um das Reisen. Es ging nicht um den materiellen Aspekt. Es ging um den sängerischen Wettstreit. Von den Städten habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ich war ja immer auf der Bühne oder im Konzertsaal. Aber klar, es war schon schwierig, dass man zu Hause nicht so richtig von New York, Buenos Aires oder Jerusalem schwärmen konnte. Meinen Jungs musste ich einbläuen, dass sie in der Schule nicht über Salzburg reden, wenn sie nach ihrem schönsten Ferienerlebnis gefragt wurden.

SPIEGEL: Ihr Sohn ist bei so einem Familienausflug im Westen geblieben.

Schreier: Ja. Sommer 1982. Mein großer Sohn war gerade mit dem Studium fertig geworden. Ich fand an unserem letzten Salzburger Tag einen Brief auf meinem Nachttisch. „Lieber Papa, danke dass mich wieder nach Salzburg genommen hast. Aber diesmal komme ich nicht mehr mit zu Hause.“ Das war wieder zu eine Zäsur. Sie haben mir gleich ins ZK nach Berlin bestellt. Zu Kurt Hager, der war für Kultur zuständig. Ich dachte wirklich, ist vorbei jetzt mit den Reisen. Aber der empfängt mich an diesem Riesentisch, an dem sonst immer das Politbüro tagte, und sagte: „Bitte, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin 17 Jahren auch von zu Hause abgehauen.“ Ich dachte, ich träumte. Der Hager tröste mich, dass mein Sohn in den Westen abgehauen ist. Damit war die Sache aus der Welt. Die hatten wirklich nur Angst, dass ich aus noch gehe.

Am Ende wurde die DDR von Schwarztaxifahrern, Eiskunstläuferinnen, Kellnern, Intershopverkäuferinnen, Opernsängern, Autoschlossern und Leuten regiert, die im Siebdruckverfahren „Dirty Dancing“ auf Unterhemden druckten und an der Ostsee verkauften. Nicht von Arbeitern. Ein Mann wie Schreier konnte fordern, was er wollte, und bekam es. Er sang auch für die Politprominenz. Einmal, als der österreichische Bundespräsident Rudolf Kirschläger zu Gast in Ost-Berlin war, bestellte man Schreier in das Gästehaus der DDR-Regierung, wo er für Kirschschläger und seinen Gastgeber Erich Honecker sang. Anschließend kam der österreichische Präsident, der Schreier von Auftritten aus Wien und Salzburg kannte, auf ihn zu und sagte: „Herr Kammersänger, ich wusste gar nicht, dass Sie von hier sind. Ich dachte, Sie sind Österreicher“. Honecker stand daneben und lächelte es diplomatisch weg. Er sagte Schreier, dass er in seiner Jugend das „Ständchen“ von Schubert gehört und geliebt hätte. Das war alles.

Seine Frau, die ab und zu vorbeikommt um Kaffee nachzuschenken, Dresdener Stollen zu servieren und ihrem Mann das Telefon zu reichen, weil die Steuerberaterin dran ist, die Agentin oder die Firma, die am Wochenende den Treppenlift in ihr Landhaus in der Sächsischen Schweiz einbauen wird, betritt leise das Zimmer und sagt: Der Herr aus Wien ist da. Vom Musikverein.

Schreier: Ach, die grüne Neune. Den hatte ich ganz vergessen. Schick ihn weg!

Renate Schreier: Aber ihr hattet doch einen Termin.

Schreier: Dann soll er im Keller warten, bis wir hier fertig sind. Und sperr bitte den Hund ins Auto. Das Gebelle macht mich ganz wahnsinnig.

SPIEGEL: Der westdeutsche Opernsänger Hermann Prey hat Ihnen mal gesagt, dass er springe, wenn ihn sein Bundespräsident rufe. Haben Sie jemals Nein gesagt?

Für eine Minute ist es ganz still. Man hört den Labrador im Kleinwagen jaulen.

Schreier: Einmal vielleicht. Theo Adam und ich sollten mal mit dem Kreuzchor das „Donna nobis pacem“ aus der h-Moll-Messe von Bach bei einer Parteiveranstaltung in der Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin singen. Adam sagte: „Das nache ich nicht“. Ich habe gewackelt. „Du musst das nicht machen, Peter!“, drängte er mich. Und da habe ich auch abgesagt. Das hatte gar keine Konsequenzen.

SPIEGEL: Theo Adam war der zweite große Opernstar aus Dresden. Waren sie befreundet?

Schreier: Ja, sehr. Theo Adam und ich sind schon seit meiner Kindheit befreundet. Er hat mir am Anfang meiner Karriere sehr geholfen. Er war ja älter und auch schon etabliert, als ich nach Berlin ging. Leider geht es ihm nicht gut. Er liegt seit Jahren in einem Pflegeheim in Dresden. Ich war im August zu seinem Geburtstag da. Er erkennt mich überhaupt nicht mehr. Ich habe ihm eine DVD mitgebracht von einer Sendung aus dem DDR-Fernsehen mit uns beiden, ich glaube Brahms, Liebeslieder. Hab die da eingeschoben. Ich sagte: Theo, weiß du, wer das ist? Gar nichts, Auch die Musik erreicht ihn nicht mehr.

Schreier geht raus auf die Terrasse. Es ist kalt geworden und dunkel. Auf dem Nachbargrundstück mit der weißen Villa laufen Leute mit Geräten umher. Der Arzt hat es für eine Woche an den MDR vermietet, der hier einen Dresdner „Tatort“ dreht. Schreier lacht. Seine Augen leuchten. Seine Frau sagt, er sei ein anderer Mann als vor vier Stunden. Es ist das Publikum, sagt sie.

Am nächsten Morgen haben die Fernsehleute vom MDR-„Tatort“ die kleine Gegend am Loschwitzer Hang komplett mit ihren Technik- und Food-Trucks zugeparkt. Das kleinste Auto in der schmalen Straße, die sich den Berg hinaufwindet, ist der Pflege-Van, der Peter Schreier später zur Dialyse bringen wird. Schreier wartet bereits im Wohnzimmer.

SPIEGEL: Sie haben den Beginn Ihrer Opernkarriere gewissermaßen dem Mauerbau zu verdanken. Was haben Sie gemacht, als die Mauer fiel?

Schreier: Da war ich auch in Berlin. Wir haben in einer Kirche in Schöneweide die weltlichen Kantaten von Bach aufgenommen. Für VEB Deutsche Schallplatten und die Deutsche Grammophon. Ab Abend sind die Musiker nach West-Berlin gefahren, un Sushi zu essen oder was weiß ich. Ich bin aus Schöneweide in meine Wohnung nach Mitte gefahren und habe nir im Fernseher angesehenm wie sich die Leute gefreut haben. Sie waren ausgehungert, klar. Am nächsten Tag haben wir dann wieder Bach-Kantaten aufgenommen.

SPIEGEL: Sind alle Musiker wiedergekommen?

Schreier: Selbstverständlich. Wir hatten ja einen Vertrag zu erfüllen. Die meisten von uns konnten ja ohnehin in den Westen reisen.

SPIEGEL: Das heißt, der Mauerfall war für Sie gar keine Zäsur?

Schreier: Persönlich nicht, nein. Meine Karriere verlief ja unabhängig von der Mauer. Sie folgte meine stimmlichen Vermögen. Aber ich habe natürlich schon mitbekommen, was im Lande passiert. Viele meiner Freunde hatten plötzlich keine Zeit mehr, weil sie so sehr damit beschäftigt waren. Sich in der Gesellschaft zurechtzufinden.

SPIEGEL: In der Wendezeit stand im SPIEGEL, Sie seien auf der Straße bespuckt worden.

Schreier: Totaler Unsinn. Ein Komponist hat das gestreut, aus Neid, nehme ich an. Es hat mich 3000 Mark Anwaltshonorar gekostet, das wieder aus der Welt zu räumen. Das entsprach wahrscheinlich den Erwartungen, aber es hat mich geärgert, das der SPIEGEL darauf reingefallen ist.

SPIEGEL: Als einer der wenigen kannten Sie beide Systeme. Haben Sie geahnt, was passieren würde? Die Enttäuschungen, Missverständnisse die der Euphorie folgten?

Schreier: Einiges, sicher. Aber das will in diesen Zeiten niemand hören. Es gab im November 1989 eine Demonstration auf dem Theaterplatz, wo ich reden sollte. Ich hatte da aber gerade eine Kur wegen meinem Diabetes. Ich habe gesagt, ich schreibe einen Aufruf an die Dresdner. Gunther Emmerlich hat das dann vorgelesen. Ich habe gesagt: Liebe Dresdner, ich freue mich, dass wir das jetzt hinter uns haben. Aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, das es nicht ohne Veränderungen abgehen wird. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Wirtschaftsordnung, die auf uns zukommt, schwierig sein wird für Sie. Pfiffe. Das wollten sie nicht hören, schon gar nicht von jemandem, der in den Westen fahren durfte.

SPIEGEL: Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, als Sie im Westen ankamen?

Schreier: Ich war natürlich privilegiert. Ich hatte meist jemanden, der sich um mich kümmerte. Aber als ich das erste Mal in New York war und jemand meine Kreditkarte haben wollte, wusste ich gar nicht, was er damit meint. Und am Anfang habe ich im Westen natürlich weitaus weniger verdient als die Westler. Ich wusste ja auch gar nicht, was ich verlangen kann. Ich habe dann mal zufällig beim Sekretär von Karajan den Vertrag meines Westkollegen Karl Ridderbusch auf dem Schreibtisch rumliegen sehen. Der kriegte 25 000 Mark für seinen Hans Sachs. Es war eine größere Partie als mein David, aber ich hatte eine Vorstellung. Ich habe zu dem Sekretär gesagt: Ich dachte so an

15 000 bis 20 000 Mark. Klar, sagt er. Da wusste ich, was man bei der Schallplatte so verdienen konnte. Diese grundsätzliche Erfahrung, dass dir nichts hinterhergetragen wird, die habe ich schon gemacht.

SPIEGEL: Glauben Sie, dass Pegida und die AfD in Sachsen auch wegen dieser Enttäuschungen so stark sind?

Schreier: Natürlich hatten die Dresdner immer das Gefühl, ein bisschen abgeschnitten zu sein. Auch vom Informationsfluss. Diese Ahnungslosigkeit ist auch ausgenutzt worden. Ich bin ja eine Zeit zwischen Hamburg und Dresden gependelt. Was ich da von den Western im Flugzeug gehört habe, war schockierend. Die taten wirklich so, als fliegen sie in ihre Kolonien. Die Grundhaltung war: Wir müssen denen mal Dampf machen, dass sie den Hintern hochkriegen. Da war eine solche Herablassung zu spüren, das war kaum auszuhalten. Und als aus dem Osten nicht mehr rauszuholen war und der Osten gespürt hat, dass er nur ausgenutzt wird, sind bestimmte Dinge eskaliert. Darum geht es bei Pegida auch.Soweit ich es einschätzen kann. Ich habe zunehmend Schwierigkeiten zu sagen, wer ist dabei und wer nicht. Es kommt aber näher.

SPIEGEL: Kennen Sie jemanden, der da mitmarschiert?

Schreier: Ich habe Handwerker, die sagen ganz offen, dass sie zu Pegida gehen. Das sind anständige Leute. Die können mir gar nicht so richtig sagen, was sie da machen. Es gibt so ein allgegenwärtiges Gefühl der Unzufriedenheit. Das setzen sich die Rechten rauf. Aber ich glaube nicht, dass alle, die da mitlaufen, rechts sind. Die Generalisierungen machen es eher schlimmer. Sehen Sie, mich hat der Ridderbusch in Wien mal Albert Speer vorgestellt. Ich war völlig versteinert. Der Ridderbusch dachte wahrscheinlich, ich freue mich. Für den war Speer ja ein ganz großer. Und Ridderbusch war ja ein angesehener Sänger. Ich würde nie auf die Idee kommen, die westdeutsche Opernszene als rechtsradikal zu bezeichnen. Genauso wenig glaube ich, dass der Sachse fremdenfeindlich ist. Er ist vielleicht ein bisschen provinziell. Das ist ein Unterschied.

Renate Schreier steht im Raum. Aufgeregt.

Peter, die Frau Kaiser steht vor der Tür.

Wer?

Frau Kaiser aus Berlin, deine Verehrerin.

Es geht nicht. Ich habe sie nicht bestellt. Sag ihr, ich habe ein Interview.

Wann soll sie anrufen?

Am Wochenende.

Da sind wir in Lungkwitz, da wird der Lift eingebaut.

Dann schick sie kurz rein. Ich sag ihr selber, dass es nicht geht.

Frau Kaiser betritt den Raum. Eine grauhaarige Dame aus Berlin-Niesdorf, die einen kleinen Rosenstrauß in der Hand hält. Einen kleinen Vorweihnachtsgruß, wie sie sagt. Schreier tadelt sie gütig. Sie müsse sich vorher anmelden. Frau Kaiser nickt, aber in ihren Augen sieht man, dass sie bald wieder vor der Tür stehen wird. Schreier sagt, dass manche Frauen jede Woche kommen.

Er hat vor 18 Jahren aufgehört, Opern zu singen, weil er nicht als Rentner lyrische Tenöre geben wollte, mit 70 hat er dann ganz aufgehört zu singen. Er singt auch nicht privat, nicht unter der Dusche. Er finde das sinnlos und auch unwürdig. Er weiß nicht mehr wie seine Stimme klingt, die ihn durch das Jahrhundert trug. Nur manchmal, wenn er die Akustik eines Raumes prüft, singt er noch mal kurz.

Schreier: Ich wollte nie jemand sein , von dem die Leute sagen: Früher hat er schön gesungen.

SPIEGEL: Hören Sie denn noch Musik?

Schreier: Natürlich. Ich höre mir den zweiten Teil des Weihnachtsoratoriums in der Kreuzkirche an. Aber ich habe in den letzten Jahren zunehmend Schwierigkeiten mit der Inszenierung von Weihnachten. Dem möchte ich mich entziehen. Sie wollten mich auch zum Weihnachtssingen in das Stadion von Dynamo Dresden holen. Ich war ja immer ein großer Fan. Aber das habe ich abgesagt. Ich höre viel Jazz.

Schreier sagt seine Jazzsammlung im Arbeitszimmer. Er signiert noch ein Paar Weihnachts-CDs. Dann kommt der Pfleger, der ihn zur Dialyse fährt. Schreier wird in einem Rollstuhl in de Frachtraum geschoben und festgezurrt. „So kann’s gehen“, sagt Peter Schreier noch, bevor sich die Türen schließen. Dann fährt der kleine Lieferwagen mit der kostbaren Fracht die enge Straße herunter und verschwindet schnell zwischen den breitbrüstigen Lastwaten, die für den nächsten „Tatort“ des MDR gebraucht werden.

zurück / back